目次

審判について

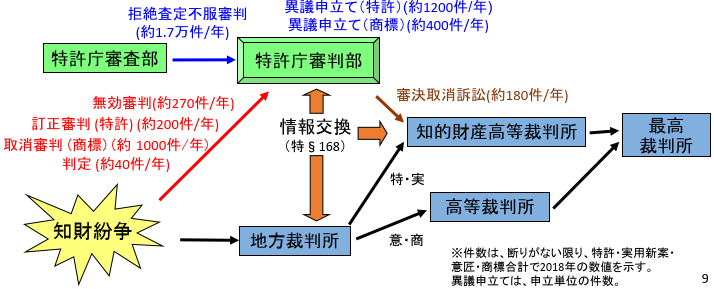

「審判」とは、審査官による最終処分等について、これが正当なものであったかどうかを、3名または5名の審判官の合議により審理を行うものです。

知的財産法の各法域に審判制度があります。特許法には「訂正審判」、商標法には「取消審判」という独自の審判がありますが、意匠法にはそれらの審判は存在しません。

・審査が適切に行われたか再判断する。

・権利の有効性についての判断を示す。

(引用:特許庁審判部「審査制度の概要と運用」)

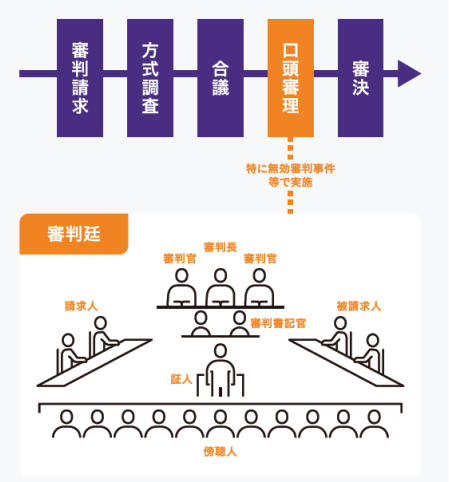

審判フロー

審判では、3名または5名の審判官で事件を審理します。

審判手続きは審判請求によって開始され、方式調査、実体的な判断に関する合議が行われます。

無効審判の場合は、当事者の主張を直接聞くため、原則「口頭審理」が実施されます。合議体は、十分な心証を得られた後に、審決をします。

(引用:特許庁審判部「特許庁審判制度ハンドブック」)

審判の役割

産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を登録するための特許庁への出願手続きは知っていても、権利が得られなかった場合にどうするのか、得られた権利に対してどのようなことができるのか、知っている人は少ないです。

近年、企業の競争力を高める戦略として「知財戦略」の重要性が知られるようになってきました。審判制度は、適切な権利の取得と行使を通じて事業活動を発展させるために、他社の権利から事業を守るために不可欠なものです。

審判等統計情報

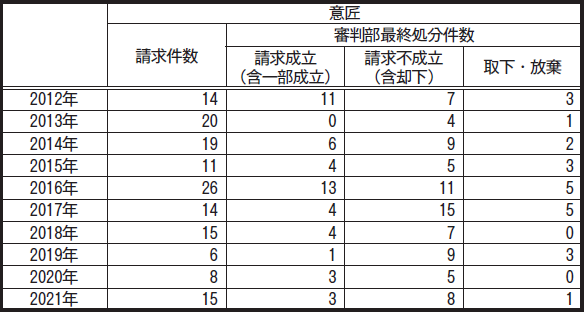

(1)拒絶査定不服審判

(引用:特許庁 統計資料)

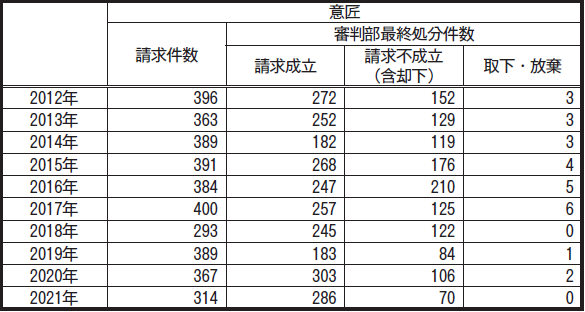

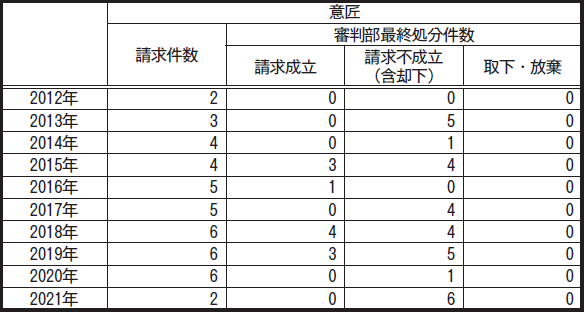

(2)無効審判

(引用:特許庁 統計資料)

(3)補正却下決定不服審判

(引用:特許庁 統計資料)

(4)判定

(引用:特許庁審判部 統計資料)

意匠の審判制度の種類とその概要

意匠法においては、審判は(1)拒絶査定不服審判、(2)無効審判(3)補正却下決定不服審判があります。また、特許庁審判部に対して、権利範囲について公式見解を求めることができる(4)判定があります。

拒絶査定不服審判

拒絶査定の妥当性と権利付与の可否を判断します。

概要

審査官による拒絶査定に不服がある場合、「拒絶査定不服審判」を請求することができます。審判官からなる合議体は、拒絶査定が妥当であるかを審理します。

妥当でないと判断した場合、他の拒絶理由の有無について審判部の職権による調査を行い、権利付与が可能なのか否かを判断します。他の拒絶理由を発見しない場合には、拒絶査定を取り消し、さらに審査に付すべき旨の審決をします。審決における判断は、審査官を拘束します。(審決と異なる判断をすることはできません。)

拒絶査定が妥当であると判断した場合は、拒絶査定を維持します。

拒絶査定を維持する審決に対して、更に不服がある場合は東京高等裁判所に訴えを提起することができます。

2021年、2020年の「拒絶査定不服審判」の請求成立率はそれぞれ約91%、82%と高い請求成立率となっています。(※2019年の請求成立率は約47%でした。)

活用方法

拒絶査定により、意匠登録が認められなかった場合には意匠の独占排他権は認められません。しかし、請求が認められ意匠登録が認められた場合は、当該意匠の独占排他権が認められます。

そのため、権原なき第三者が、当該意匠と同一又は類似する意匠を実施していた場合には意匠権侵害を訴えることができます。

審判手続きにおいては、3人の審判官から成る合議体によって審理されるため、審査官の判断と異なる判断がなされる可能性があります。拒絶査定された意匠について、どうしても独占排他権を獲得したい場合には、「拒絶査定不服審判」を活用すると良いでしょう。

手続き等

・拒絶をすべき旨の査定を受けた者が請求できます。

・拒絶査定謄本の送達があった日から原則3月以内に審判を請求しなければなりません。

審理期間・費用

審理期間:2021年⇒6.2カ月、2020年⇒7.3カ月

庁費用:55,000円

無効審判

瑕疵のある権利を対世的に無効とします。

概要

本来、登録になるべきでなかった意匠を、対世的に無効としたい場合、「無効審判」を請求することができます。

「無効審判」は、権利の有効性に関する当事者間の紛争を解決するための制度です。無効理由は意匠法第48条第1項に記載されているものに限られており、これ以外の理由で意匠登録を無効にすることはできません。

審判官からなる合議体は、必要に応じて職権による調査を行います。また、両当事者に十分に主張の機会を与え、口頭審理を通じて、書面では言い尽くせない当事者の主張も引き出します。

「無効審判」を請求し、意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その意匠権は原則始めから存在しなかったものとみなされます。但し、意匠登録が後発的な無効理由(第48条第4号)に該当するとして無効になった場合は、その該当するに至ったときから存在しなかったものとみなされます。

活用方法

無効審判は次のようなケースにおいて有効活用することができます。

⇒侵害を主張する意匠登録において無効理由がある場合は、「無効審判」を請求し、権利を無効とすることで、権利者に対して対抗することができます。

⇒他社の登録意匠が公知意匠と類似する意匠であるとして、「無効審判」を請求し、権利を無効とすることで、意匠権侵害を未然に防ぐことができます。

なお、「無効審判」を請求し、意匠登録を無効にした後に、無効にした登録意匠に係る意匠と同一又は類似する意匠を出願しても、その出願に係る意匠は新規性を有していないとして意匠登録はされません。

2021年、2020年、2019年の「無効審判」の請求成立率はそれぞれ約20%、38%、17%となっています。

手続き等

・意匠法においては、無効審判は何人も請求することができます。(特許法や商標法では、利害関係人しか請求することができません。)但し、共同出願義務に違反した場合及び冒認出願に該当する場合を除きます。

・意匠権の消滅後であっても請求することができます。(意匠権の消滅後に、損害賠償請求をされたときに無効審判を請求し、意匠登録を無効にすれば、損害賠償請求を免れることができます。)

審理期間・庁費用

審理期間:2021年⇒11.2カ月、2020年⇒12.7カ月

庁費用:55,000円

補正却下決定不服審判

補正却下の妥当性を判断します。

概要

審査官による補正却下の判断に対して、不服がある場合に「補正却下不服審判」を請求することができます。決定を取り消すべき旨の審決があった場合における判断は、その事件において審査官を拘束します。(審決と異なる判断をすることはできません。)

手続き等

・補正却下の決定を受けた者が請求できる。

・補正却下の決定の謄本の送達があった日から原則3月以内に審判を請求しなければならない。

庁費用

庁費用:55,000円

判定

権利範囲について、特許庁審判部の公式見解を求めることができる

概要

他者の商品等が、自身の意匠権等の権利の範囲内にあるかどうかを知りたい時等、権利者は審判部に「判定」を求めることができます。

また、計画中あるいは製造中の商品等が他者の権利を侵害しないものであることを確認した上で製造したいと考えるとき、権利者でない方も「判定」を求めることができます。

しかし、判定制度は行政サービスの一種として行われるものであり、法的拘束力はない点に注意してください。

活用方法

侵害訴訟において、侵害又は非侵害を主張する資料等に活用することができます。

審理期間・庁費用

審理期間:2021年⇒8.2カ月、2020年⇒7.7カ月

庁費用:40,000円