スタートアップの各フェーズで

企業価値を向上させる知財

従来の中堅・中小企業に対する知財業務の転用・延長ではなく、スタートアップマーケットを熟知した知財専門家・弁理士チームがスタートアップのフェーズに応じた知財サービスを提供します。

既存の特許制度メニューは、従来の中小企業支援サービスに偏重しており、必ずしもスタートアップ企業にフィットした制度が提供されていません。HARAKENZO IP ValueUP!サービスでは、新しくビジネスモデルを生み出すスタートアップ企業の市場価値を向上させ、資金調達に資する知財とし、EXITまで手を携えてチーム一丸サポート致します。

プロフェッショナル支援

大手企業のように人材を潤沢に確保できないことがスタートアップ企業の共通の悩みです。特に経営に関与できる知財人材の確保は困難を極めます。HARAKENZO IP ValueUP!サービスでは、外部CIPOとしてスタートアップ企業の知財価値向上に資するプロフェッショナル人材を提供します。

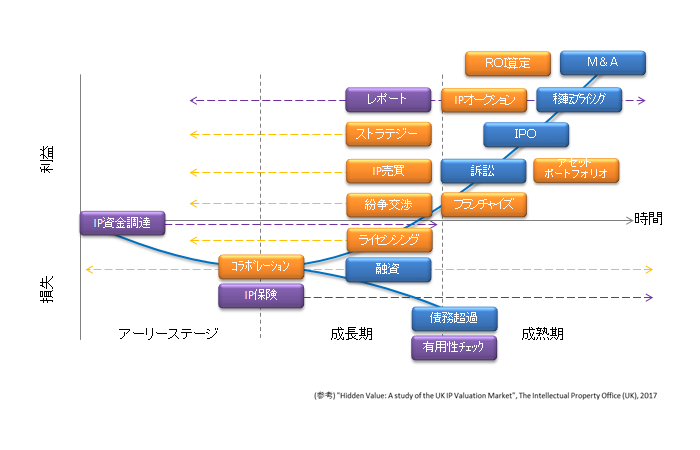

スタートアップのフェーズ

に応じた知財サービス

一般的にスタートアップのキャッシュフローはJカーブを描く場合が多く、各フェーズにおいて適切な知財ケアが必要となります。

各フェーズにおいて、豊富な経験に基づいて知財ストラテジーを提案し、実際にCIPOとして実行してききます。

クライアントごとのオーダーメイド

ストラテジー立案

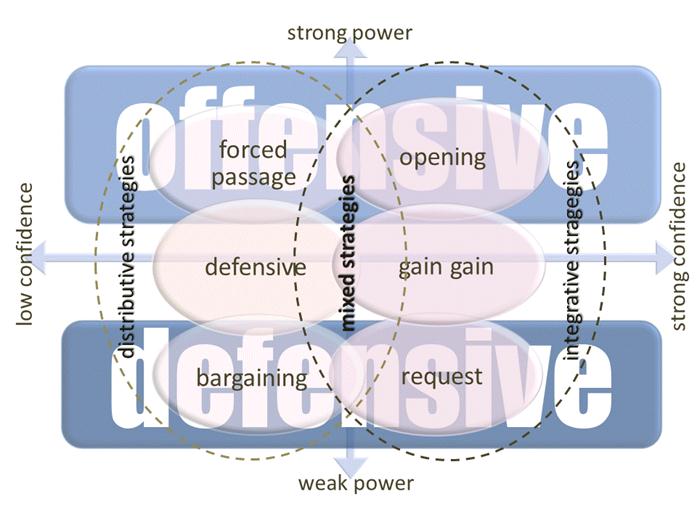

スタートアップ企業のフェーズ分析だけでなく個別具体的なマーケット環境、ファイナンス環境その他包括的なリスクマネージメントを総合的に勘案してお客様毎に最適なスタートアップ知財ストラテジーを立案いたします。

スタートアップ企業が特許で失敗しないために

「特許権を取れば、他者の特許権を侵害せず、安心して実施できる。」

「出願前でも、営業では発明の話をしてもよい。」

これらは誤解です。

特許権を持っていても、その特許権の発明を実施する(ビジネスで使う)ことが他者の特許権を侵害してしまうことがあります。

また、営業先に出願前の発明の話をすると、仮に相手が一人でも、権利が取れなくなる可能性があります。

以下に、知財戦略を台無しにしないために知っておくべき事項を紹介します。

営業活動で特許権が取れなくなることがある

◎商談、宣伝、展示会などの営業活動によって、その発明の権利が取れなくなることがあります。

仮に相手が一人であっても、守秘義務のない者が出願前の発明を知ることで、その発明の「新規性」が喪失します。

「新規性」とは発明の新しさ。特許権になるか否かを審査するうえで、もっとも重要な要素です。新規性が無いと特許権は取れません。

例えば、商談、宣伝、展示会、試作品の提供、刊行物への発明の発表および発明に関する製品の販売により、その発明の新規性が喪失します。

解決策としては、先方と守秘義務契約を交わす、特許法で設けられた救済策を活用する等があります。

◎営業活動は出願後が無難

営業活動のタイミングは、特許出願手続が完了してから開始することが無難です。

前述の特許法で設けられている救済策は、なるべく受けずに特許出願手続をすることが望ましいです。

また、特許出願が2社以上の共同出願である場合、営業活動の時期等、共同出願人同士で協議しておくことが望ましいです。例えば、共同出願人の1社が他の出願人に相談せずに、発明に関する製品の営業活動を出願前に始めてしまった場合、当該営業活動に関する記事がインターネットで公開され、その記事を根拠に新規性が無くなるからです。

出願だけでは権利を獲得できない

◎特許出願しただけで特許権を取得できるわけではありません。

特許出願手続が完了すれば、特許権が自動的に取得できるわけではありません。特許を取得するまでの流れの詳細は、以下のサイトで説明します。

https://www.harakenzo.com/service/pss/

◎特許権維持のために特許料を納付する必要があります。

特許権の設定登録後、特許権を維持するために、毎年特許料(年金)を納付する必要があります。特許出願手続以降も、権利化および権利を維持するための費用が発生することにご留意ください。

◎出願したときに狙った権利範囲がそのまま認められるわけではありません。

審査官が、出願人が望んだ権利範囲に対して、特許を与えられないと判断した場合、拒絶理由が通知されます。これに対して、出願人は、請求項(権利範囲を定めるもの)の補正をする機会が与えられます。補正は権利範囲の変更を意味します。そして、多くの場合、拒絶理由を解消するための補正は、権利範囲の縮小を伴います。

特許権の存続期間は、特許出願の日から20年です。特許権の存続期間中に製品の改良等が予想されます。改良製品も特許権で保護できるように、将来の開発動向も視野に入れて、慎重に補正を検討する必要があります。

「特許権を取る」=「安全に実施できる」ではない

例えば、世の中に筆記具が筆しかなかった状態で、A社が鉛筆を発明して特許を取ったとします。

その後、B社が鉛筆を改良して消しゴム付き鉛筆の特許を取ったとします。

しかし、B社が消しゴム付き鉛筆を販売すると、A社の鉛筆の特許を侵害することになります。

このような、消しゴム付き鉛筆の特許のような事例を、特許法では「利用発明」といいます。

他者の発明を改良して新しく発明した場合、その発明が進歩的であるなどすれば、特許権は取得できます。しかし、改良した発明を実施することは、改良の基となった他者の発明に関する特許権を侵害することに注意が必要です。

|  |

| 鉛筆 A社の特許 | 消しゴム付き鉛筆 B社の特許 |

| 出願:先 | 出願:後 |

ちなみに、A社も消しゴム付き鉛筆を販売すると、B社の消しゴム付き鉛筆の特許を侵害することになります。そこで、A社とB社とで相談して、お互いに特許の使用許諾をすることがあります。このようなライセンスをクロスライセンスともいいます。

◎他社の特許権の調査が重要

上述の通り、特許取得しても、その特許発明の実施ができない場合があります。そのため、実施予定の製品が他社の特許権を侵害または他社の特許発明を利用してしないかどうかを調査しておくことはとても重要です。

当所で提供している調査・分析サービスは、以下のサイトで説明します。

https://www.harakenzo.com/service/srch_anlys/

特許庁のHPに「知財戦略支援から見えたスタートアップがつまずく14の課題とその対応策」が公開されています。

https://www.jpo.go.jp/support/startup/index.html

上記サイトでも触れられていますが、取得した特許に係る発明を活用して初めて、特許を取得した意義があったと言えます。志望校合格がゴールではないのと同様に、特許取得がゴールではありません。是非とも、特許取得後の戦略も忘れずに知財戦略を検討して頂きたいです。

知財情報

- 「スタートアップが直面する知的財産の課題に関する調査研究報告書」が公開されました。 New

特許庁から「スタートアップが直面する知的財産の課題に関する調査研究報告書」が公開されました。

より早期から知財戦略に取り組みながらも、調査、出願に十分対応できていなかった様子や、費用面でご苦労されている様子も見受けられます。ぜひ当所の低コスト知財支援サービス「オンライン知財部」もご活用ください。 - 「中小企業ベンチャースタートアップの知財担当者の知財戦略ガイド」が公開されました。

日本弁理士会より「中小企業ベンチャースタートアップの知財担当者の知財戦略ガイド」が公開されました。

知的財産の基礎知識、特許出願すべきか秘匿すべきか、弁理士から納品された明細書原稿のチェック方法等が分かり易くまとめられています。リンク先ページの下の方から全文入手できます。 - オープンイノベーションポータルサイト

スタートアップ企業等が他社と契約する際に参考になるモデル契約書(契約書テンプレート)が公開されています。

モデル契約書は分野(AI、新素材)や、場面ごと(秘密保持、共同研究、ライセンス等)に分けられています。

各契約条項の逐条解説も公開されており、非常に参考になります。 - スタートアップ企業が特許で失敗しないために

当所作成のコラムです。スタートアップ企業が誤解されがちな点や、ご注意頂きたい点を簡単にまとめました。

制度・サービス紹介

出願対策

費用対策

審査請求料返還制度

審査請求料/特許料の軽減・猶予制度

特許出願手続きにかかる費用を少しでも節約したい。審査請求料/特許料の軽減・猶予制度はそのようなニーズに応える制度です。

- 審査請求料の半額軽減

- 特許料第1年~第10年分の半額軽減

- 審査請求料の半額軽減

- 特許料第1年~第3年分の免除又は半額軽減

- 特許料第4年~第10年分の半額軽減

平成26年4月から平成30年3月まで

- 審査請求料を1/3に軽減

- 特許料第1年~第10年分を1/3に軽減

- 調査手数料・送付手数料を1/3に軽減(日本語でされた国際出願に限る)

- 予備審査手数料1/3に軽減(日本語でされた国際出願に限る)

特許庁ホームページには要件、効果、必要書類、手続について公表されています。また簡易判定もご利用いただけます。

どのような場合に減免制度の適用を受けられるのか、要件、必要書類、手数料等、お気軽にお問い合わせ下さい。ご依頼頂いた際には、当特許事務所にて要件具備の判断、手続を行います。

審査請求料返還制度

審査請求後、事業戦略や社会的事情の変化により権利化の必要性がなくなるあるいは著しく権利化の必要性が低下する場合があります。このような場合に、一定要件の下で、出願を取り下げ、審査請求料返還請求をすることにより、納付した審査請求料の半額が返還されます。

当特許事務所は、ご依頼に応じて審査請求料返還手続きを行います。手数料については別途お問い合わせください。

- 当特許事務所が出願代理人の場合、ご依頼に応じて本調査の申し込みを行います。当特許事務所手数料等につきましては別途お問い合わせ下さい。

- 本調査は特許出願後の案件が対象となります。出願前の調査が必要な場合はご一報下さい。

- 本調査結果を有効に生かす方法や事前対策等についてご相談・ご依頼を承ります。

手続戦略

対象企業:ライバル他社の出願動向を把握したい企業

特許マップを作成・充実したい企業

・早期審査

対象企業:早期に特許出願を審査してほしい企業

・面接審査

対象企業:審査官に技術内容や発明のポイント等を説明することで迅速な審査を望む企業

審査官の見解を確認したい企業

・拒絶理由通知の際の引用外国文献の迅速な翻訳サービス

対象企業:外国語引用文献の内容を早期に把握したい企業

・年金管理サポート

対象企業:年金管理ミスを防ぎたい企業

年金管理を外部へ委託したい企業

出願動向調査

出願動向調査は、特許情報に基づき日本産業が優位にある分野や開拓分野等を分析します。今後の研究開発戦略・事業戦略に有用な情報となります。また、他社の出願動向を探り、出願を強化すべき分野やライセンスの必要性等についても把握できます。

当特許事務所は、貴社の事業目的、事業戦略を踏まえ、他社の出願動向調査を行います。

中小企業のための早期審査

早期審査とは、通常の特許出願の審査に比べて早期に審査を行う制度です。特許出願について早期審査を申請した場合、申請時から平均約2~3ヶ月で、特許庁による審査結果が得られます。

また、中小企業の皆様の利便性の向上と利用普及を図るため、ガイドラインが特許庁より公表されています。中小企業とは、中小企業基本法等に定める中小企業をいい、下記の「業種毎の従業員数」又は「業種毎の資本の額(又は出資の総額)」の基準を満たす企業をいいます。なお、中小企業の要件を満たさない場合でも、他の要件を満たす場合には早期審査の申請を行うことが可能です。

| 業種 | 従業員数 |

| 小売業 | 50人以下 |

| 卸売業、サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス、旅館業を除く) | 100人以下 |

| 旅館業 | 200人以下 |

| ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 900人以下 |

| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 300人以下 |

| 業種 | 額 |

| 小売業、サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業を除く) | 5千万円以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 |

| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 |

早期審査における中小企業支援制度

(1)先行技術調査負担の軽減

中小企業が特許出願をする場合、先行技術調査を行う必要はなく、早期審査の申請時までに当該出願人が知っている文献を記載すれば足ります。

大企業との共同出願の場合、特例に該当する場合は、必ずしも先行技術調査を行う必要はなく、早期審査の申請時までに当該出願人が知っている文献を記載すれば足ります。

(2)申請書記載例

早期審査申請のために必要な記載例(先行技術調査結果、文献名、対比説明の記載事例)がガイドラインに掲載されています。

早期審査は特許出願以外に意匠登録出願・商標登録出願についても運用されています。早期審査・審理ガイドラインは下記特許庁ホームページよりご覧いただけます。

早期審査・審理の要件、必要書類、当特許事務所手数料等に関するご質問がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

面接審査

面接審査とは、地方在住の出願人と円滑に意思疎通を図り、審査手続きの効率化を目的として審査官が出張面接審査を行うことをいいます。代理人が代理している場合は、原則として代理人と面接が行われます。

当特許事務所の中小企業支援サービス

お客様のご要望・ご意見を踏まえた上で、戦略的な観点から、面接審査のタイミング、内容等を具体的に検討します。

拒絶理由通知の際の引用外国文献の迅速な翻訳サービス

特許出願に対する拒絶理由通知が発送された場合において、応答期間の延長を行う場合、出願人が在外者の場合には、引用文献に記載された発明との対比実験を行うという理由又は手続書類の翻訳という理由により最大3ヶ月間の期間延長が認められています。

これに対し、出願人が国内居住者の場合は、引用文献に記載された発明との対比実験を行うという理由の場合にのみで、さらに延長は1ヶ月のみです。従って、引用文献が外国語の場合は、応答期間との関係から当該文献内容を早期に把握したいというニーズがあります。

当特許事務所の中小企業支援サービス

当特許事務所は、英語のみならず、他言語(中国語、韓国語、台湾語、ドイツ語、フランス語)にも精通していますので、外国引用文献の早期翻訳が可能であり、お客様のニーズにお応えすることができます。

年金管理サポート

特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、品種登録出願の各出願が登録された場合、権利を維持するためには登録料・年金を支払う必要があります。年金管理ミスは権利の消滅という事態を招き、権利取得のためにかけたコストの無駄が生じます。このように年金管理は非常に重要です。

当特許事務所の中小企業支援サービス

当特許事務所では、確立した所内管理システムに基づき、ご依頼頂いた案件については支払時期を事前にお知らせします。

知的財産戦略対策

・ラボノート活用対策

対象企業:発明過程の記録や管理体制を強化したい企業

紛争等将来起こりうるトラブル対処法のひとつとしてラボノートを戦略的に活用したい企業

・知財リスク軽減対策

対象企業:知財リスクを少しでも軽減したい企業

知財リスクを意識した知財マネジメント力を強化したい企業

・ブランド戦略対策

対象企業:ブランド戦略を強化したい企業

自社ブランドの強みを活かしたい企業

総論

知的財産は目に見えないため十分な管理体制が必要です。

例えば、業務として書類内容のチェックがあるとしましょう。目の前に書類が山積みされている場合はなすべき業務が認識できますので通常は忘れることはありません。これに対し、目の前に書類がなく、自分で書類を探してこなければならない場合、メモするなどして認識できるようにしておかないと忘れる可能性があります。

このように、目に見えるものと目に見えないものでは管理の必要性に差異が生じ、目に見えないものは十分な管理が必要となります。知的財産も同様で、目に見えない情報である以上、管理体制が重要になります。また、目に見えるように「見える化」を実行することも得策です。

この「見える化」の例として、知的資産報告書の作成、特許・技術マップなどがあります。知的資産報告書は、企業が将来にむけて持続的に利益を生み、企業価値を向上させるための活動を従業員や取引先等の利害関係人に示す情報開示です。特許・技術マップは、自社の特許・技術情報を多面的に分析できるように作成されたマップです。

知的財産戦略は種々のものがありますが、ここではラボノートの活用、知財リスクの軽減対策、ブランド戦略について取り上げます。

ラボノート活用対策

ラボノートとは研究過程を記録するためのノートをいいます。ラボノートは、事業を国際展開する企業はもちろん、国際展開しない企業にとっても重要なものとなっています。

例えば、ラボノートに基づいて職務発明か否かの判定をしたり、発明者を特定するための資料として活用したり、発明完成に至るまでの過程を文章に表現することで発明の「見える化」を実現することができるなど、知的財産を管理するうえで有効な資料として役立ちます。

当特許事務所は法的な観点からラボノートの記載方法や管理体制、戦略的活用についてアドバイスを致します。

知財リスク軽減対策

経営判断にリスクはつきものです。経営判断の中には知的財産が問題となる場面も数多くあります。知財リスクは、会社の利益や信用にかかわる重要な問題です。特に、会社の役員の方は会社に対して善管注意義務・忠実義務を負っていますので、法令遵守はもちろん、経営判断の合理性、監視・監督義務の遂行等、様々な側面から知財リスクの防止に努める必要があります。そのため、知財マネジメントは会社の知財リスクを回避・防止するための重要な対策といえます。

知財リスクの例として下記のような例が挙げられます。

- 頻繁な国内法改正による複雑化や判例蓄積が不十分なため予測が困難となるリスク

- 知らない間に他社の権利を侵害していた場合のリスク

- 国内外の社会経済状況の変化により権利化の必要性がなくなった場合のリスク

- 社内統制・管理の不徹底による情報漏洩のリスク

このように知財リスクは様々な場面で発生します。事前にどのような知財リスクがあるかを把握できれば対策を講じてリスクを軽減・回避することができます。

当特許事務所は知的財産の専門家として、各場面に応じた知財リスクを検討し、回避手段や防止策についてアドバイス致します。

ブランド戦略対策

消費者や業者は、商品/サービスの価格、品質、耐久性、知名度、機能、デザイン、製造・販売元に対する信頼等を総合的に判断して購入・取引をします。この場合に判断の目印となるものがトレードマークです。又、自社の商号は当該会社のイメージをつくる重要なブランドとして機能します。トレードマークは商標法により、商号は商法や会社法により法的に保護されます。

トレードマークや商号による自社ブランドを確立することにより、商品/サービスや商号に対する信頼性が高まり、顧客吸引力が上昇する結果、長期的な売上の見通しも期待できます。また、価格以外の付加価値が高まり、価格競争以外でも競争に耐え得る可能性を秘めています。そのため、特に中小企業は自社特有のブランドイメージを確立することが重要といえます。

ブランド戦略

ブランドイメージの確立にはまず事業戦略の確立が必要です。

次に、対象となる商品/サービス及びネーミングの決定、使用するマークを決定し、出願前調査を経て、早期の商標権の取得を行います。商標権を取 得しないと、他人が当該マークを利用して当該マークに対する信用を低下させる危険を排除できないからです。

また、商標権の権利範囲、ライセンス許可の範囲等を十分に認識しておく必要があります。なぜなら、商標権には、商標権者が自ら使用できる範囲と他人を排除することのみできる範囲があるため、ライセンス許諾の範囲も制限されるからです。また、ライセンシーの使用態様等により商標登録が取り消される危険性もあります。

会社法の制定により類似商号制度が廃止されたこと、自社の商号に類似する商標について他人が商標登録を受ける可能性があることから、商号に類似する範囲のものは商標法による積極的保護を受けることを検討することも一策です(不正競争防止法による消極的保護もありますが、要件が厳格です)。

ブランド管理

ブランドイメージの確立には時間を要し、日々のたゆまぬ努力により信頼が構築されます。そのため、同類のマークを使用する者がいるかどうかの監視、普通名称化の防止対策、ライセンシーの監督等を心がける必要があります。また、日常から販売数量や宣伝広告の実績等を記録し、将来の紛争時に備えて、データや書類を管理・保存しておくことが必要です。

中小企業のブランド戦略や商標登録出願・権利化後の対策等に関するご相談がございましたらお問い合わせ下さい。

スタートアップ企業支援のための情報サイト

技術移転・特許流通情報

技術の複雑化等を背景に他社技術を利用する場面が増加しています。知的財産の活用例として、ライセンス契約による技術の導入・提供により、ライセンシーは他社技術を利用して自社製品の製造・販売を可能にし、ライセンサーはライセンス料による利益取得を可能とします。また、事業承継に基づく特許・商標権等の移転や、資金調達手段として自社の知的財産権の売買や担保権の設定が行われています。

当特許事務所は、貴社の求める技術内容を特許情報に基づいて調査し、当該技術に関する特許権を有する企業と交渉します。また、国内外を視野にいれ、かつ、独占禁止法との関係を踏まえたライセンスに関する契約書の作成や、法的アドバイスをさせていただくとともに、特許庁への権利移転手続きを行います。

- 特許流通データベース:http://plidb.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService

- 知的財産権取引成功事例:http://www.inpit.go.jp/katsuyo/db/agentsdb/agentsdb00006.html

模倣品対策情報

自社製品が模倣されると、損失のみならず自社の信用をも失いかねません。しかし、模倣品は海外で製造されていることが多く、具体的な侵害者を特定することは容易ではありません。そこで、模倣品対策が必要となります。

当特許事務所では、海外代理人との国際的ネットワークを通じて模倣品対策を行うことや税関での水際規制措置の相談・助言・手続きを行っております。

<ページ内コンテンツ>

スタートアップ・共創支援室 スタートアップ 商標ガイド