目次

意匠法大幅改正 ~これからのデザイン経営に向けて~

2020年4月8日

平成31年3月1日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律」は、令和元年5月10日に可決・成立し、5月17日に法律第3号として公布されました。このうち、意匠法改正に係る内容は、特許庁が提言する「デザイン経営」(デザインをブランド力及びイノベーション力向上のための重要な経営資源として活用する経営)を推進するために、意匠法におけるデザイン保護の拡大と手続の改善を図ろうとするものです。以下に、改正意匠法の主な内容についてご紹介します。

※なお、下記1~5及び8は令和2年4月1日に施行されており、6~8については、令和3年4月1日に施行されました。

当所では、令和2年4月1日に施行された改正意匠法により登録が可能となったもののうち、興味深い登録例について、随時速報を発行しております。以下に示すリンク先において、先頭及び最終ページのみ公開しております。全ページを御希望の場合は問合せフォームよりご依頼ください。

1. 画像デザインの保護対象の拡大

(1)以下の画像が保護対象に加わりました。ただし、機器の操作の用に供されるもの(操作画像)又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの(表示画像)に限られます。従来は、「物品に記録された画像」、「物品(又は物品と同時に使用される機器)に表示される画像」ということも登録要件になっていましたが、これらの要件が撤廃され、物品を離れた画像のみの意匠が保護されることになりました。なお、いわゆる壁紙等の装飾的な画像やコンテンツは機器等の付加価値を直接高めるものではないため、引き続き保護対象外です。

※尚、画像意匠としての出願様式には留意が必要となります

(2)画像をサーバーにアップロードする行為や、ネットワークを通じて画像を含むソフトウェア意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器の譲渡等も実施行為となります。

※意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器の譲渡等も実施行為となります。

改正の背景

旧法では、画像デザインの保護対象は物品に記録された画像である事や、物品に表示される画像であること等が要件になっている等、保護対象は欧米に比べて厳格に規定されており、欧米で登録が可能なアイコン、壁紙、物品に記録されていない画像等は登録を受けることができませんでした。それにより近年特に急速に重要性が増しているGUI等の画像デザインへの投資が十分回収できないため、日本企業のデザインへの投資インセンティブが生まれず、デザインに多額の投資をする欧米の企業に負けてしまい国際競争力を保てないという負のスパイラルに陥っているという指摘もありました。また、意匠の侵害行為は、意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸し渡し、輸出、輸入に限られていました。これでは、画像を含むソフトウェアを模倣してインターネット上で提供する行為については侵害行為とならないため、GUIの保護が十分でないという指摘がありました。

欧州でのGUI登録例

登録番号:004634517-0003 (Apple Inc.)

画像デザインの活用について詳しくはこちらをご覧ください

2. 空間デザインの保護

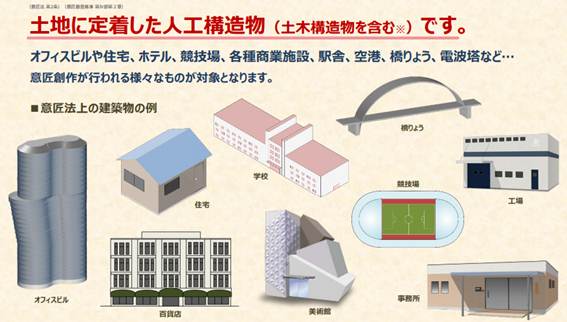

建築物の外観・内装のデザインが、新たに意匠法の保護対象となりました。

※内装デザインについては、その内装全体で統一的な美感を起こさせる場合に登録が認められます。

※保護拡大により、意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為が意匠の実施行為に追加されました。

建設物の外観・内装デザイン

建築物の意匠の保護対象

内装の意匠の保護対象

改正の背景

旧法による保護対象は「有体物である動産」に限られ、建築物(不動産)は保護対象外となっていました。

また、店舗やオフィス等の内装デザインは一意匠一出願の要件を満たさず登録を受けることができませんでした。

建築物や店舗の内装等を保護対象とする欧米に比べて日本での保護は十分でないという問題がありました。

また、近年、特徴的な空間デザインがブランド差別化の要素となってきていることはご承知の通りです。

日本でも東京地方裁判所により、コメダ珈琲店の店舗外観と類似するとして不正競争防止法を根拠に店舗用建物の使用差止め等に係る仮処分命令が発令(最終的には和解)されるなど、保護のニーズが高まっていました。

(平成27年(ヨ)第22042号)

建築物・内装デザインの保護について詳しくはこちらをご覧ください

3. 関連意匠制度の拡充

以下の法改正がなされました。

① 関連意匠の出願可能期間が、「本意匠の公報発行日前」から、「基礎意匠の出願日から10年を経過する日前」に延長。

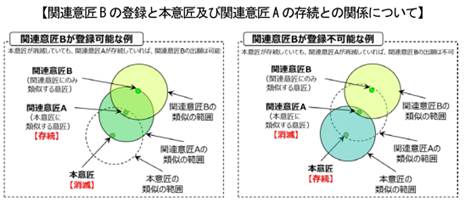

②関連意匠にのみ類似する関連意匠の登録を認める。

③関連意匠の存続期間は基礎意匠(一群のなかの最先の本意匠)の出願日から25年。

※但し、関連意匠の設定登録の際に、本意匠が既に消滅、無効審決確定又は放棄等されているときや、本意匠に専用実施権が設定されているときは、関連意匠の登録が認められません。

※基礎意匠に類似する意匠(関連意匠A)にのみ類似する意匠(関連意匠B)の場合は基礎意匠が消滅等していても、関連意匠Aが存続していれば登録が認められます。

改正の背景

市場での売れ行きを考慮して追加デザインが決定されていく実情を反映し、平成18年の改正により関連意匠の出願日可能期間が本意匠の公報発行日前に延長されていました。しかし、公報発行後に創作された追加のデザインについては依然として保護を受けることができませんでした。

近年は自動車やスマートフォンなどで複数の製品群を一貫したデザインコンセプトに基づきデザインする手法が主流となりつつあり、日本においてもそのような手法に基づくデザインに対して十分な保護が受けられるよう、関連意匠出願の制約を緩和しました。

また、旧制度では、関連意匠にのみ類似する意匠についても保護を受けることができず、関連意匠の類似範囲で保護されていると解釈するしかありませんでした。

改正により、このように事後的に生まれたデザインに対する保護拡大が期待されます。

但し、一連の意匠に対する保護期間が実質的に延長されてしまう等、懸念される事項もあり、関連意匠の存続期間を基礎意匠と合わせることで、意匠権者を過度に保護することがないよう措置が取られました。

※なお、改正法施行前に出願した意匠を基礎意匠とする関連意匠の場合、基礎意匠の存続期間満了日(登録日から20年)と関連意匠の存続期間満了日(基礎意匠の出願日から25年)が異なるので注意が必要です。

関連意匠制度の活用について詳しくはこちらをご覧ください

4. 意匠権の存続期間の変更

意匠権の存続期間が「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更されました。

改正の背景

平成18年の改正により意匠権の存続期間は15年から20年に延長されましたが、近年、15年維持されている意匠登録件数が増加傾向にあり、平成28年では15年目現存率は22%となっていました。ロングライフデザインとよばれる優良デザインは、長期にわたり付加価値の源泉となり、ブランド価値構築の重要な資源となっています。デザインによるブランド経営が進んでいる欧州では最長25年となっており、日本においても存続期間が延長されました。

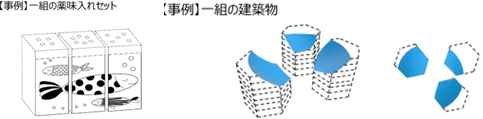

5. 組物の意匠

組物の意匠は、組物全体の統一的な美感を保護するための制度であったため、部分意匠は制度趣旨に合わないとして認められていませんでしたが、今回の改正により、部分意匠も認められるようになりました。

また、改正に合わせて組物の意匠に係る物品を定めた意匠法施行規則別表第二が改訂され、「一組の建築物」、「一組の画像セット」が追加されたほか、保護対対象範囲が拡大されました。

ex. 一組のゴルフクラブセット ⇒ 一組の運動競技用品セット

一組のドラムセット ⇒ 一組の楽器セット

6. 複数意匠一括出願の導入 令和3年4月1日施行

法改正により複数意匠一括出願が可能となりました。

複数意匠一括出願では、1つの願書に100までの意匠を含めることができ、「同一ロカルノ分類であること」や「意匠が類似していること」についての制限はありません。

よって、非類似の意匠についても100意匠までは自由に一括で出願することができます。但し、以下の①②の通り、各意匠ごとに審査され、意匠権が発生することになります。

①一つの意匠ごとに一つの意匠権を発生させるという原則は維持する

②実体審査や意匠登録については現行制度と同じく意匠ごとに行う

改正の背景

旧制度では、組物の意匠以外は一つの出願に複数の意匠を含めることは認められていませんでした。これに対し、主要国(米欧中韓)では要件は異なりますが複数意匠一括出願が認められています。また、日本が加盟しているハーグ協定においても複数意匠一出願が認められています。そこで、ユーザー利便性向上の観点から見直しがなされています

7. 物品区分表の見直しについて 令和3年4月1日施行

省令で定める物品区分表(意匠法施行規則 別表第一)に記載されている物品の区分と同程度の区分を記載していない出願については、拒絶理由の対象とされていました。この点について、権利化の遅延につながることから、直ちに拒絶理由としないとする法改正がなされました。区分表は廃止されますが、ユーザーの参考となるよう、特許庁長官による物品区分表に類似する告示等が公表される予定となっています。

実務的には、「意匠に係る物品」の欄を含めた願書のその他の記載及び図面から、意匠に係る物品等の用途及び機能を明確に認識できる場合に、適切な出願と判断されます。

8. 手続救済既定の拡充 令和3年4月1日施行

改正法によって、特許法を準用することにより、以下の3つの手続救済が適用されます。

①指定期間経過後の請求による指定期間の延長

補正指令や拒絶理由通知書に指定された期間の経過後2カ月以内であれば、請求により2カ月間の延長が可能です。(1手続きにつき1回限り。)また、これに伴い、国内居住者及び在外者の指定期間内の期間延長請求により2カ月間の延長請求が可能となります。なお、指定期間内の延長請求をした場合は、指定期間内・指定期間経過後に再度延長請求をすることは認められません。

②優先期間経過後の優先権主張を伴う意匠登録出願(正当な理由が必要)

優先期間(先の出願から6か月)内に意匠登録出願ができなかったことについて、正当な理由があるときは、優先権期間の経過後2カ月以内にした出願については優先権を主張することが可能となります。但し、正当な理由が必要で、予測可能な理由による場合は原則認められません。

③優先権書類の未提出通知を受けた後の優先権書類の提出

優先権証明書の提出期間(出願から3カ月)内に証明書の提出がなかった時に特許庁より注意喚起のための通知がなされるようになります。通知を受け取った出願人は、通知の日から2カ月以内に証明書又はDASコードを記載した書面を提出することができます。

救済規定の拡充は、2021年4月1日以後に指定期間・優先期間・優先権書類提出期間を経過する意匠登録出願に適用されます。

9. その他(間接侵害規定)

法改正により、意匠権を侵害する製品の完成品を構成する部品やプログラム(非専用品)の製造・譲渡・輸入・提供等の行為について、悪意(侵害に関わっていることを知っている)の場合には、取り締まれるようになりました。既に施行されている特許法第 101 条第2 号及び第 5 号に合せたものです。

改正の背景

従来の間接侵害規定では、専用品しか取り締まれませんでした。しかし、近年、意匠権を侵害する製品の完成品を構成部品(非専用品)に分割して輸入するなど、輸入手口が巧妙になっていました。このため、改正の必要性が高まっておりました。

例)意匠登録を受けた美容用ローラー

改正後 侵害品を構成するボール部とハンドル部を分割して製造・輸入等した場合、一定の要件のもとで、意匠権侵害とみなす。

(参考)特許庁 第6回 意匠制度小委員会 資料1

平成31年2月産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会資料